搜索结果: 1-15 共查到“生物进化论 系统”相关记录35条 . 查询时间(6.285 秒)

5.35亿年前微体化石揭示已知最早的环神经动物的肌肉系统的演化(图)

微体化石 环神经动物 肌肉系统 演化

font style='font-size:12px;'>

2023/10/16

中国科学院研究揭示啮齿动物的肠道微生物结构特征反映宿主的系统进化关系(图)

啮齿动物 肠道微生物 结构特征 系统进化

font style='font-size:12px;'>

2023/8/1

在长期进化过程中,肠道微生物与其宿主形成了共生功能体。肠道微生物对于维持宿主的能量代谢、免疫功能和社会行为等具有重要作用,有助于提高动物宿主的生存和繁殖适合度。由宿主与肠道微生物组成的全基因组决定了动物物种的适应与进化。然而,关于宿主遗传因素(系统发育)与环境变量对肠道微生物结构的相对贡献尚不明确,特别是亲缘关系较近物种肠道微生物的关系。此外,不同物种能量代谢特征与系统发育关系未见报道。

2022年9月21日,中国科学院深圳先进技术研究院刘陈立课题组与傅雄飞课题组合作在Molecular Systems Biology上发表了题为“Exploiting spatial dimensions to enable parallelized continuous directed evolution”的文章。该项工作定量研究了细菌-噬菌体在空间上共同生长迁移的动力学过程,并基于这一定量理...

中国科学院动物研究所动物进化与系统学院重点实验室鱼类进化与基因组学研究组特别研究助理/博士后招聘启事

中国科学院动物研究所动物进化与系统学院重点实验室 鱼类进化与基因组学研究组 特别研究助理 博士后 招聘启事 鱼类生态 进化生物学

font style='font-size:12px;'>

2022/5/26

中国科学院动物生态与保护生物学重点实验室·中国科学院动物进化与系统学重点实验室·2021年联合学术年会成功召开(图)

中国科学院动物生态与保护生物学重点实验室 中国科学院动物进化与系统学重点实验室 学术年会 动物生态 动物进化

font style='font-size:12px;'>

2022/4/24

早期鸟类繁殖系统研究获新进展——确认从恐龙到鸟演化重要一环

早期鸟类 繁殖系统 恐龙 鸟演化

font style='font-size:12px;'>

2020/8/3

我国科学家在一项对早期鸟类卵泡化石的最新研究中,进一步确认了从恐龙到鸟的一段演化进程。这项成果近日由国际学术期刊《通讯·生物学》在线发表。该研究由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所周忠和团队完成。这也是这个团队继2013年对早白垩世(距今约1.2亿年)鸟类卵泡做出重要研究后,对相关标本研究取得的最新进展。

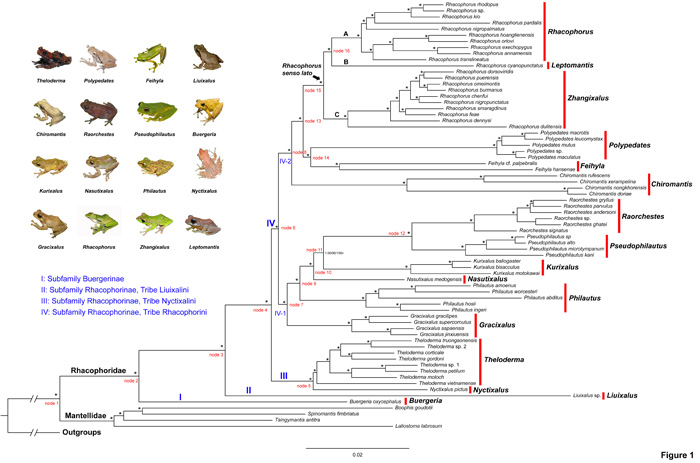

中国科学院昆明动物研究所车静课题组在树蛙科系统发育和进化研究方面取得新进展(图)

中国科学院昆明动物研究所 车静 树蛙科 系统发育 进化研究

font style='font-size:12px;'>

2020/3/25

稳健的系统发育假说是生物多样性和进化研究的基础,其对于解决分类争议,理解演化历程和解析分化模式至关重要。树蛙科(Rhacophoridae)隶属于两栖纲Amphibia、无尾目Anura,多样性丰富,目前已描述有约19个属420个物种,广泛分布于东亚、东南亚、南亚和非洲地区。该类群表现出多样的性状差异,因此,该科在生物学的诸多领域受到广泛关注,是验证进化假说的理想材料。近些年,基于传统DNA基因片...

萤火虫及其成虫生物荧光的系统进化研究取得新进展(图)

萤火虫 成虫 生物荧光 系统进化

font style='font-size:12px;'>

2019/12/19

生物荧光是进化生物学最有趣的现象之一,主要用于警戒和求偶交流。因此,具有生物荧光的类群自达尔文时期就吸引着众多的生物学家,是探索新特征起源的理想研究系统之一。萤火虫是最著名的陆生发光生物,广布于世界各地,分为9个亚科、约100个属2000多个种,已发现的所有类群至少在幼虫阶段都可发光。萤火虫的一些属的有限地理分布和种群稀有性使得萤火虫的分子系统发育关系仍存在诸多不确定性,这种系统发育的不确定性在很...

中国科学院华南植物园植物繁育系统进化研究获新发现

中国科学院华南植物园 植物繁育系统进化 进化生物学

font style='font-size:12px;'>

2018/4/11

自从达尔文以来,雌雄异株的进化一直是进化生物学家关注的焦点。虽然雌雄异株在有花植物各大分支广泛分布,但其物种数目仅占有花植物的7%-8%。由于雌雄异株分支经常处于系统发育树的顶端,且相对其雌雄同株的姐妹类群物种相对少,因此,雌雄异株一直被进化生物学家认为是“进化的死胡同”。茜草科玉叶金花属(Mussaenda L.)是重要的园艺植物资源。该属具有丰富的繁育系统类型,被认为是研究性系统进化以及相关生...

中国科学院成都生物研究所树蛙属的系统和进化研究取得新进展

树蛙 物种进化

font style='font-size:12px;'>

2012/9/7

树蛙属(Rhacophorus)目前有80种,分布区域广泛,主要分布于东亚包括中国和日本,南亚包括印度和斯里兰卡以及东南亚包括越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾。由于分布区域的广泛性和该类群个体生活习性的特殊性(大部分物种生活于树林中),该类群的物种一直缺乏系统深入的研究,部分物种的地位备受争议。

中国科学院动物进化与系统学重点实验室

进化生物学 动物系统学 重点实验室

font style='font-size:12px;'>

2011/9/12

中国科学院动物进化与系统学重点实验室于2008年12月正式成立,其前身是2007年成立的中国科学院动物研究所动物进化与系统学所级重点实验室。实验室历史悠久,可追溯至1860年由法国传教士韩伯禄(P.M. Heude, 1836-1902)在上海创建的徐家汇博物馆(Musée de Zi-Ka-wei,1930年改称震旦大学博物院(Musée de Heude),是经过几代科学家近80年的努力,逐步...

中国科学院昆明动物研究所蹼足鼩族系统发育和生物地理研究取得新进展

中国科学院昆明动物研究所 蹼足鼩族 系统发育 生物地理 研究进展

font style='font-size:12px;'>

2010/4/9

近期,中国科学院昆明动物研究所蒋学龙研究团队对蹼足鼩族进行了详细的系统发育和生物地理研究,在系统进化、生理进化和生物历史地理各方面都取得了新的进展。结合系统进化的结果、化石和古气候记录,该研究团队详细论证了全球历史气候变化对蹼足鼩族的分布以及进化的影响:东喜马拉雅-横断山区的蹼足鼩首先从欧洲迁移到亚洲北部地区,由于全球气候的变化,在中新世末上新世初蹼足鼩在该地区发生快速分化。到上新世末、更新世初,...

应用聚合酶链式反应(PCR)分别扩增了羚牛、绵羊、山羊、黄牛细胞色素b基因,并对其全序

列(1140 bp)进行了测定。其中羚牛细胞色素b基因序列属首次报道。通过对8种偶蹄粪动物细胞

色素b基因序列差异分析和基于序列差异所构建的分子系统树,发现羚牛与羊亚科的动物亲缘关

系最近·与其他动物亲缘关系较远,表明将羚牛放八羊亚科较为合理。序列差异分析还表明羚牛约

在距夸500万年前(上新世)从牛类...

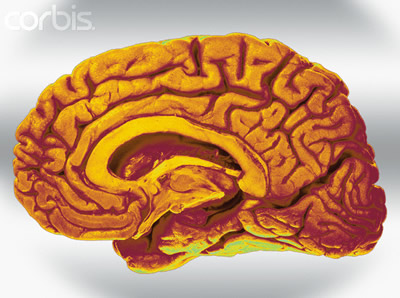

《皇家学会学报B》:人类大脑双决策系统是进化所需(图)

人类大脑双决策系统 进化所需

font style='font-size:12px;'>

2008/7/11

学家曾猜测哺乳动物大脑中具有两套决策系统,它们用不同的速度应对不同的状况。英国科学家近日的研究支持了这一观点,并认为古老、快速但不怎么精确的大脑区域产生的进化压力帮助形成了进化史上新近形成的反应慢但更加精确的大脑皮层。相关论文发表在英国《皇家学会学报B》(Proceedings of the Royal Society B)上。

研究领导者、英国布里斯托尔大学的Pete Trimmer说:...

基于5.8S rDNA序列论三白草科的系统发育

5.8S rDNA序列 三白草科 系统学发育

font style='font-size:12px;'>

2008/3/13

三白草科(Saururaceae)是古草本的一个核心类群,它的研究对被子植物起源和早期演化具有重要意义.本文采用最大简约法(maximumparsimonymethod)和邻接法(neighbor-joiningmethod)等不同的分析方法,对三白草科及其外类群齐头绒(ZippeliabegoniaefoliaBlume)的5.8SrDNA序列进行分析,得到一致的结论:Anemopsis最早从三...