搜索结果: 226-240 共查到“知识要闻 固体地球物理学”相关记录993条 . 查询时间(3.162 秒)

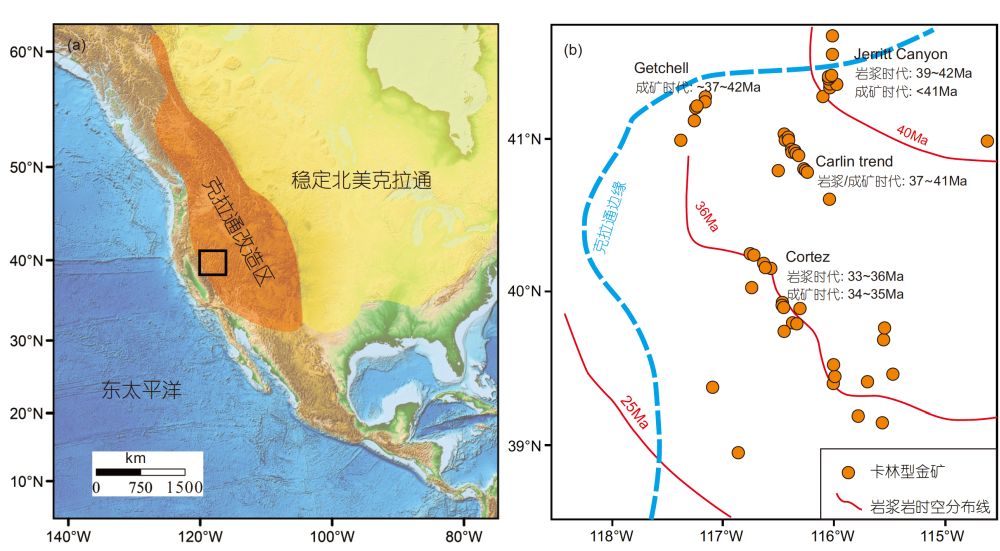

环太平洋成矿域是全球三大成矿域之一,探明金储量超过全球探明储量的10%,被称为“金指环”。其中,太平洋西岸的华北克拉通探明金储量超过5000吨,是中国最大的金成矿带,多个矿集区分布在两条北北东向展布的带上(图1)。太平洋东岸的内华达探明金储量超过6000吨,也主要分布在两条带上(图2)。两条成矿带的成矿年龄略有差异,远离俯冲带的成矿年龄略老于靠近俯冲带的成矿年龄。

科学家解密下地幔底部大型结构体形成原因

科学家 下地幔底部 大型结构 体形

font style='font-size:12px;'>

2021/4/8

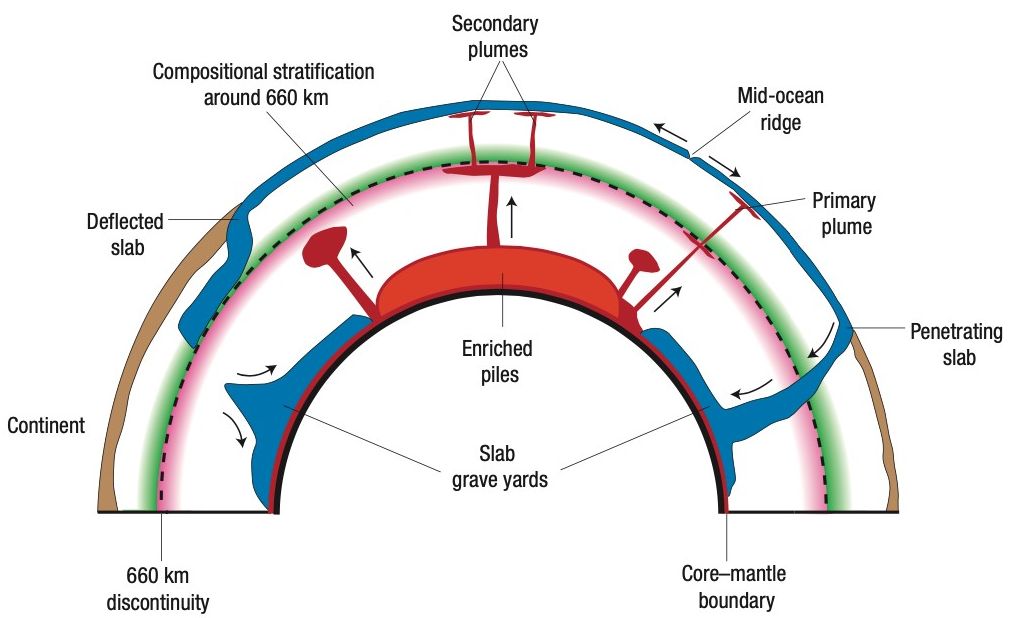

中国科学技术大学教授吴忠庆课题组王文忠博士与合作者研究发现,下地幔最大的低速异常体可能起源于地球早期岩浆海演化。相关成果日前在线发表于《自然—通讯》,这将对理解地球深部结构、层圈相互作用和内部挥发分的迁移与作用等方面产生重要影响。

下地幔底部大型结构体成因的认识获得重要进展(图)

下地幔底部 结构体成因 低剪切波速省

font style='font-size:12px;'>

2021/4/12

近期,中国科学技术大学地球和空间科学学院吴忠庆教授课题组王文忠博士(2019年毕业,目前为University College London博士后)联合密西根州立大学刘嘉超博士和亚利桑那州立大学李明明教授,发现下地幔最大的低速异常体——位于非洲和太平洋板块底下的大型低剪切波速省(LLSVPs),可能起源于地球早期岩浆海演化,相关成果以“Formation of large low shear ve...

Science:四万两千年前的全球环境危机(图)

Science 四万两千年前 全球环境危机

font style='font-size:12px;'>

2021/4/9

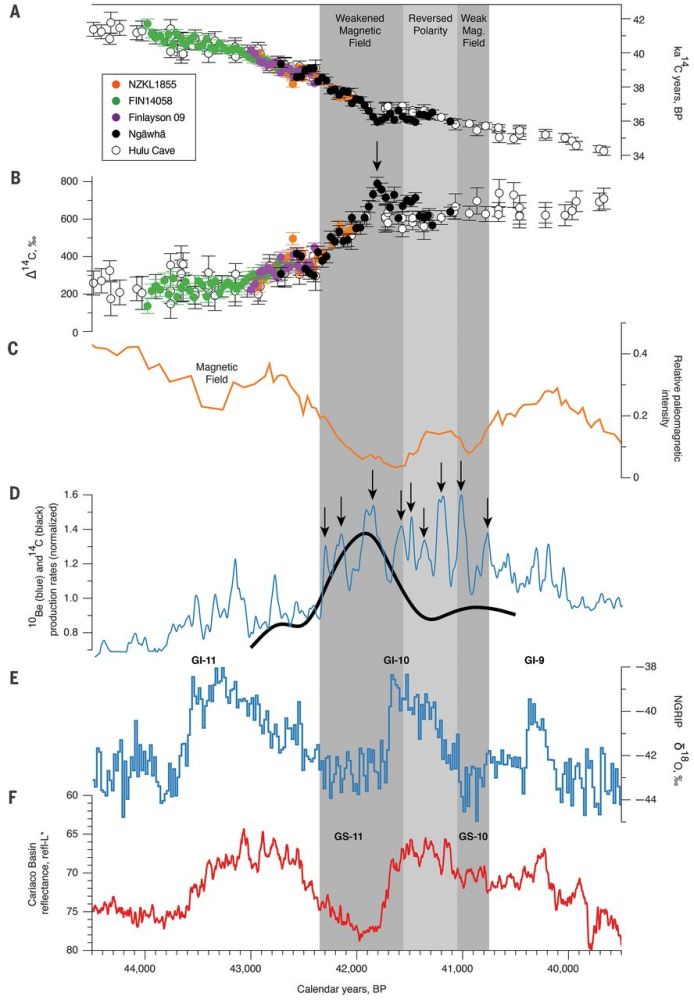

地磁场是地球重要的基本物理场之一,它源自地球外核流体运动,携带了地球内部的重要信息。地磁场阻挡了大量宇宙射线和太阳风高能粒子的侵袭,保护着地球上的生命。地磁漂移是指地球磁场的长期变化中存在的某些“异常”变化,当虚地磁极(VGP)的纬度变化超过45°时,可认为发生了地磁漂移事件。大多数地磁漂移表现为地磁极的反向变化(Roberts, 2008),并伴随地磁场强度的减弱,随后地磁极逐渐回到漂移前的方向...

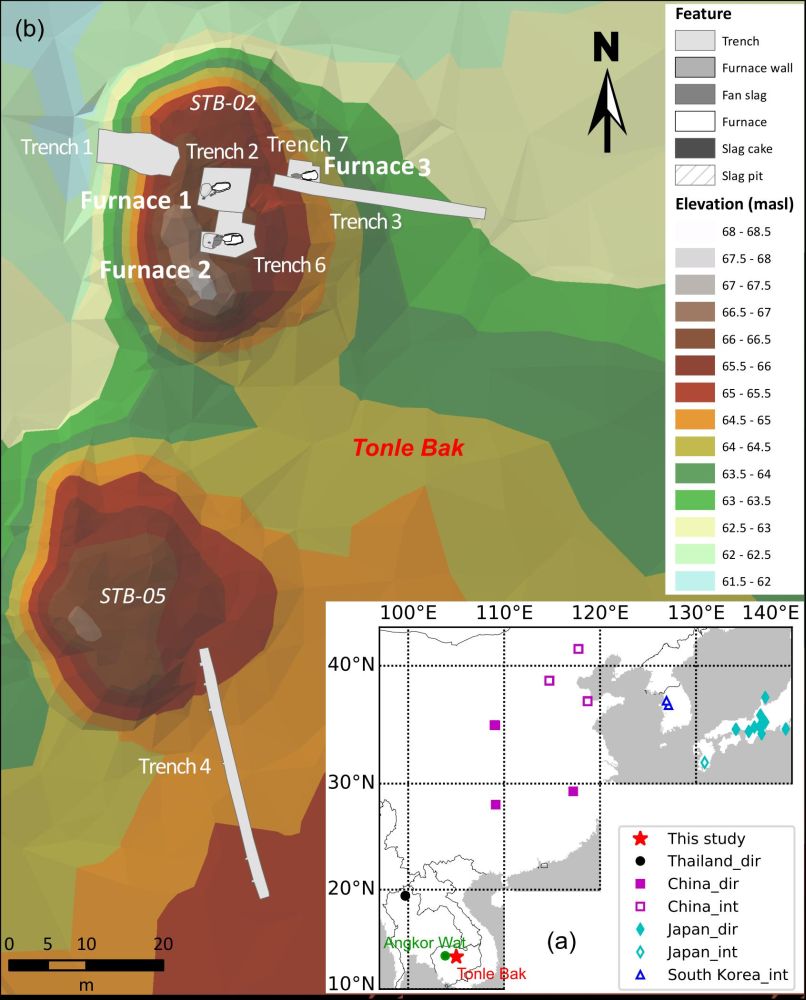

地磁场是地球的基本物理场之一,起源于地球液态外核,能够反映地球内部结构和运动状态,同时环绕在地球周围,保护着地球宜居环境。研究地磁场变化规律在认识地球深部动力机制、地表过程和环境、现代地磁场特征和变化趋势等方面具有重要意义。大量不同时空分布的高质量观测数据是全面认识地磁场区域和全球变化特征的必要条件。近现代的卫星观测数据满足这一要求,但覆盖时间短。考古磁学可以把地磁场观测记录回溯至近几千年甚至全新...

大气沉降对深海碳输出的影响取得新进展(图)

大气沉降 深海 碳输出

font style='font-size:12px;'>

2021/3/26

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)研究员修鹏团队在大气沉降对深海碳输出的影响机制和模拟方面取得新进展,研究成果发表在Geophysical Research Letters《地球物理研究》上。海洋上层浮游植物通过光合作用生成颗粒有机碳(POC),并由海洋表层向深层传输,是海洋固碳的一条重要途径。POC 在被降解之前沉降的深度越深,这部分碳在海洋里储存的时间就越长。因...

地磁场是地球的基本物理场之一,起源于地球液态外核,能够反映地球内部结构和运动状态,同时环绕在地球周围,保护着地球宜居环境。研究地磁场变化规律在认识地球深部动力机制、地表过程和环境、现代地磁场特征和变化趋势等方面具有重要意义。大量不同时空分布的高质量观测数据是全面认识地磁场区域和全球变化特征的必要条件。近现代的卫星观测数据满足这一要求,但覆盖时间短。考古磁学可以把地磁场观测记录回溯至近几千年甚至全新...

人工智能出手 地震震源机制参数立等可取

人工智能出手;地震震源机制;震源机制解

font style='font-size:12px;'>

2022/4/12

科技日报讯 (记者吴长锋)3月17日,记者从中国科学技术大学地球和空间科学学院获悉,该学院张捷教授课题组在监测地震、应用人工智能实时估算地震震源破裂机制参数领域取得突破性进展,研究成果已在《自然·通讯》杂志上发表。

山西省自然资源厅组织实施了一批地热资源调查评价项目,其中“阳高县—天镇县一带干热岩地热资源预可行性勘查”项目取得重大突破。该项目探获高温高压地热流体,是迄今为止华北地区2000米以浅深度范围内温度最高的地热孔。

中国地质大学(北京)苑益军:多道统计宽带子波反褶积提高地震信号分辨率【IEEE TGRS,2021】(图)

多道统计;宽带子波;反褶积;提高;地震信号;分辨率

font style='font-size:12px;'>

2021/10/22

在反射波法地震勘探中,由地面震源产生一个尖脉冲,在地层介质中传播,并经反射界面反射后返回到地面,其理想的地震记录应该是代表地下反射界面的尖脉冲序列。但是由于地层介质具有滤波作用,震源发出的尖脉冲经大地滤波作用后,变成一个具有一定时间延续的波形,即地震子波。随着传播距离的增加,震源尖脉冲经地层作用后的延续时间加大,脉冲频谱变窄,从而导致地震子波相互干涉,难以分开。因此,需要消除大地滤波对地震反射信号...

2020年云南巧家MS5.0地震及其与鲁甸Ms6.5地震关系研究(图)

2020年 云南巧家 地震 鲁甸Ms6.5地震 关系研究

font style='font-size:12px;'>

2021/4/2

2020年5月18日云南巧家发生MS 5.0地震,此次地震距2014年鲁甸MS 6.5地震约25 km。由于巧家地震与鲁甸地震距离较近,这两次地震是否存在触发关系?巧家地震的发震断层是近东西向还是南北向?这一地震对周边的地震危险性有何启示?针对这三个问题,我们基于巧家台阵、昭通台阵和附近区域地震台网的资料,对巧家地震的震源机制、余震分布、序列参数以及和鲁甸地震的关系进行了研究。

Nature:中大西洋中脊下方减薄的地幔过渡带(图)

Nature 中大西洋 地幔过渡带

font style='font-size:12px;'>

2021/3/22

地球是一个多圈层系统,理解不同层圈间的物质和能量交换是认识地球演化的关键。板块俯冲将地球浅表物质带到深部地幔,地幔柱上涌则将核幔边界的物质和能量输送到地表,两者共同构成上、下地幔物质和能量交换的主要循环系统。而Agius et al.(2021)最新研究表明,除俯冲带和地幔柱外,洋中脊是上、下地幔物质和能量交换的另一重要通道,对理解地幔对流模式、地球内部物质交换和能量平衡有重要意义。

【前沿论坛+Science】海底光纤地球物理学研究(图)

海底光纤 地球物理学 研究

font style='font-size:12px;'>

2021/3/22

占地表面积70%的海洋是地球内部结构和震源研究的空区。美国加州理工学院詹中文等利用现有海底通信光缆,在不添加新设备、不影响正常光纤通讯的情况下,发展了探测地震和海浪运动的新方法。该方法的提出有望填补海洋地球物理观测的空缺,推动建立更经济、更广泛的全球海底地球物理监测网,助力地球物理学和海洋学学科发展。

中国科学院广州地球化学研究所、深地科学卓越创新中心在增生型造山带下地壳熔融流动的成因机制与动力学过程方面取得新认识(图)

增生型 造山带 地壳 熔融流动 成因机制 动力学过程

font style='font-size:12px;'>

2021/3/19

大陆地壳并不是一个完全刚性的块体,在其内部存在显著的岩性、流变性及热结构的不均一性。其中,深熔作用对地壳流变性的改变影响巨大。实验岩石学研究表,极少量的熔体 (大约7 vol%) 就可以使大陆地壳流变性发生显著的改变,并易于发生流动。近年来,地壳深熔与流动已经在以喜马拉雅为代表的碰撞型造山带中得到了广泛而深入的探讨。碰撞造山过程常形成巨厚的大陆地壳(最厚可达约70 km),而加厚的大陆地壳往往可以...

电闪雷击在生命起源中发挥重要作用(图)

电闪雷击;生命起源;发挥重要作用

font style='font-size:12px;'>

2022/4/12

科技日报北京3月17日电 (实习记者张佳欣)40多亿年前,以陨石形式“运送”到地球的矿物一直被认为是地球上生命发展的关键成分。但一项发表在16日的《自然通讯》杂志上的最新论文称,来自英国利兹大学的研究人员已经证实,电闪雷击与陨石一样重要,它可以将矿物质带到地球,并为地球上的生命形成提供条件。研究人员说,这表明,如果大气条件合适,任何时候都可以通过同样的机制在类地行星上形成生命。