搜索结果: 61-75 共查到“知识要闻 动物学”相关记录2545条 . 查询时间(1.743 秒)

江西省生态学会助力“第十二届鄱阳湖冬季观鸟营”活动(图)

江西省 生态学会 鄱阳湖 冬季观鸟营

font style='font-size:12px;'>

2024/1/25

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所内蒙古二连盆地始新世偶蹄类化石新材料(图)

化石 消化系统 古脊椎动物

font style='font-size:12px;'>

2024/2/26

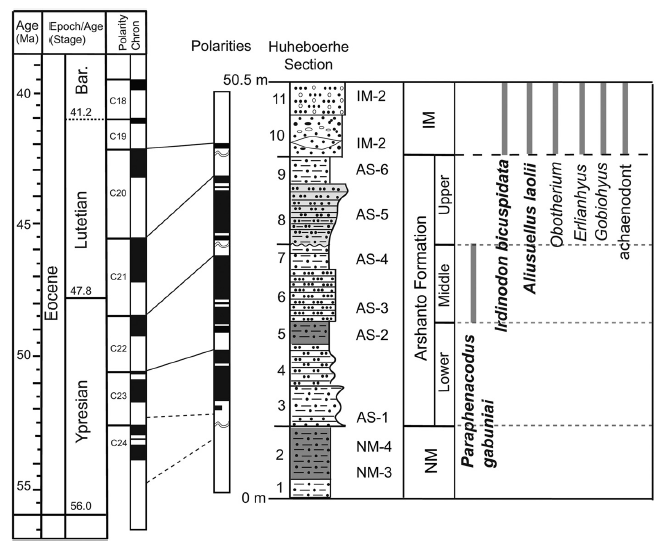

现生的偶蹄类包括猪形类、胼足类(骆驼),反刍类、以及河马,其中河马被认为和鲸的关系最近。现生的偶蹄类有240种,以不同的牙齿形态和食性,特殊的消化系统,不同的体型大小和运动方式,适应于广阔的生境。所有的偶蹄类,包括早期的鲸类化石,都以双滑车距骨为特征,这一特征也成为构成鲸-偶蹄类支系的直接证据。

中国科学院水生生物研究所揭示鱼类黏膜免疫与共生微生物的稳态调控机制(图)

鱼类 黏膜免疫 共生微生物 Microbiome

font style='font-size:12px;'>

2024/5/9

随着气候变暖,蝴蝶可能会失去斑点(图)

蝴蝶 草地褐蝶 气候变暖

font style='font-size:12px;'>

2024/1/29

英国埃克塞特大学的科学家发现,在11°C的环境中发育的雌性草地褐蝶平均有6个斑点,而在15°C的环境中发育的雌性草地褐蝶只有3个斑点。2024年1月17日,这篇论文发表在《生态学与进化》(Ecology and Evolution)杂志上。

高原鼠兔是黄河源区高寒草甸局部退化的重要影响因素(图)

黄河源区 生态系统 鼠兔 重点实验室

font style='font-size:12px;'>

2024/1/29

黄河源区的高寒草甸是黄河源分布最为广泛的植被类型,处于生物极限水平的水热条件使其生态系统极为敏感,退化态势一直没有得到显著遏制,部分地区还在扩展。高原鼠兔广泛分布于黄河源高寒草甸地区,鼠兔活动使原本复杂的高寒草甸退化过程变得更加复杂。

高原鼢鼠:耐低氧的奥秘与抗病潜能(图)

鼢鼠 血红蛋白 药物靶点

font style='font-size:12px;'>

2024/1/29

在青藏高原,有一种小哺乳动物——鼢鼠,以其独特的生存策略和强大的适应能力,引起了科学家的广泛关注。这种生活在地下的小动物,虽体型小巧,却展现出令人惊叹的生存能力和适应力,不仅适应了低氧环境,还展现出抗肿瘤和长寿的特性,为人类对缺氧相关疾病的治疗提供了新的视角。兰州大学生态学院李克欣和刘建全课题组以及美国内布拉斯加大学JayStorz教授合作的一项研究揭示了高原鼢鼠如何通过基因组结构变异来适应高海拔...

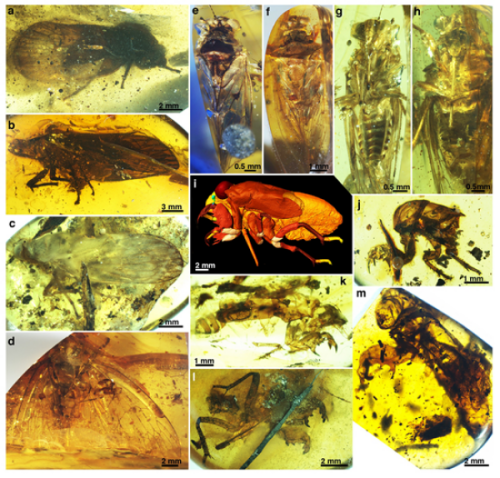

中国科学院研究揭示蝉的早期演化历史(图)

演化历史 解剖学特征 系统发育

font style='font-size:12px;'>

2024/1/16

蝉俗称知了。蝉以独特的发声机制、长期地下生活习性以及在文化和生物材料学方面的独特属性而闻名。近期,中国科学院南京地质古生物研究所与多国学者合作,分析了化石和现存蝉总科类群的解剖学特征,发现了早期的蝉可能无法发出响亮的声音,并报道了已知最早的蝉总科末龄若虫化石。该研究强调了化石所提供的独特的和过渡性的特征在认识生物演化的重要性,凸显了昆虫在深时森林生态系统中关键的生态角色,为更全面探讨中生代森林生态...

中国野生动物保护协会作品入选2023年优秀林草科普作品(图)

林草 科普作品 科普图书

font style='font-size:12px;'>

2024/4/30

中国科学院动物研究所刘宣研究团队合作提出祈福性动物放生的入侵风险管控建议(图)

刘宣 祈福性动物 生态环境

font style='font-size:12px;'>

2024/2/27

正如战国时期《列子·说符篇》中所云:“正旦放生,示有恩也”。放生活动在我国及东南亚等佛教、道教较为盛行的国家或地区有着悠久的历史。在“慈悲为怀”、“众生平等”、“六道轮回”等思想影响下,动物放生旨在“解救生命”,“积德行善”。然而,放生活动对自然敬畏与生命热爱的同时也可能会造成一些生态环境挑战。例如,一些外来物种可能会被无意识放生而造成生物入侵现象。近年来,鳄雀鳝、红耳彩龟、美洲牛蛙等外来入侵物种...

厚植生物多样性优势,助力绿美阳江高质量发展-广东省动物学会举行合作授牌仪式

生物多样性 阳江 广东省 动物学会

font style='font-size:12px;'>

2024/3/30

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心丛尧组与朱学良组合作揭示哺乳动物辐射轴多尺度结构和脑室管膜纤毛轴丝的特异性结构(图)

丛尧 朱学良 哺乳动物 多尺度结构 脑室管膜

font style='font-size:12px;'>

2024/3/2

2024年1月8日,国际学术期刊Nature Communications在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)丛尧研究组、朱学良研究组和上海交通大学医学院附属新华医院鄢秀敏研究组的最新合作研究成果“Multi-scale structures of the mammalian radial spoke and divergence of axonemal co...

顶级捕食者种群衰退或影响次级捕食者遗传特征

捕食者 传染性癌症 生态与演化

font style='font-size:12px;'>

2024/1/12

施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-生态与演化》最新发表一篇遗传学研究论文指出,因一种传染性癌症导致的袋獾(一种顶级捕食者)种群衰退,可能正在影响次级捕食者物种斑尾袋鼬的演化遗传特征。

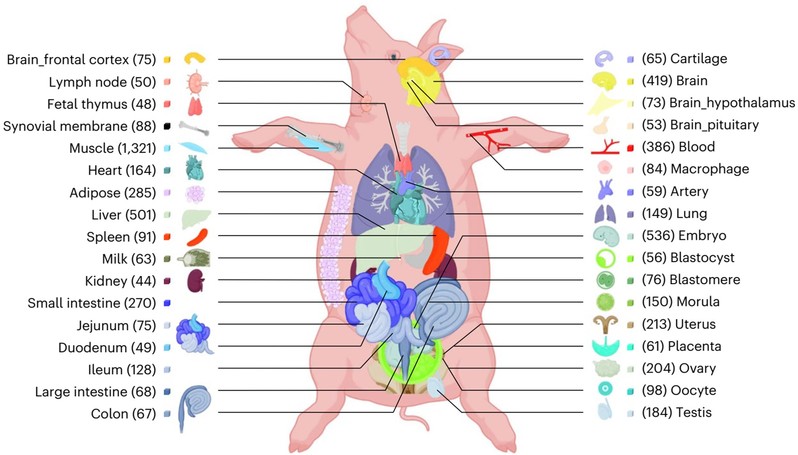

我国科学家构建迄今最大规模猪多组织基因表达图谱(图)

重点实验室 遗传学 猪基因

font style='font-size:12px;'>

2024/1/12

2024年1月8日,记者从华南农业大学获悉,该学校猪禽种业全国重点实验室张哲、李加琪教授团队与国内外多个团队合作在猪基因组学领域取得重要进展。科研人员研究整理出迄今最大规模的猪转录组大数据集,构建了多组织基因表达图谱,为完善猪基因组功能注释提供了极为丰富的数据资源。相关研究近日在线发表于《自然·遗传学》。

华南农业大学等迄今最大规模猪多组织遗传调控效应图谱构建(图)

华南农业大学 猪基因组学 基因

font style='font-size:12px;'>

2024/1/8

近日,华南农业大学教授张哲、李加琪团队与国内外多个团队合作在猪基因组学领域取得重要进展,他们整理出猪迄今最大规模的转录组大数据集,构建了多组织遗传调控效应图谱。2024年1月4日,相关成果在线发表于《自然-遗传学》。

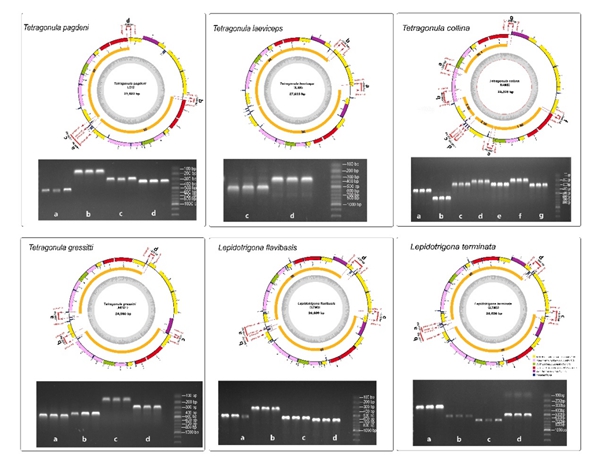

中国科学院昆明分院无刺蜂中发现线粒体基因组结构新类型(图)

线粒体基因 遗传物质 发育分析

font style='font-size:12px;'>

2024/1/10

真核生物类群线粒体拥有独立的遗传物质,线粒体基因组结构在真核生物中表现出极高的多样化,其中动物的线粒体基因组是保守的双链环状DNA分子,基因组大小为15~18kb,基因含量包括13个蛋白编码基因(protein coding genes,PCGs)、2个核糖体rRNA编码基因(ribosomal RNA, rRNAs)和22个转运tRNA编码基因(transfer&#...