搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 行星物理学”相关记录154条 . 查询时间(2.468 秒)

中国科学院空间中心科研人员在利用被动微波遥感探测金星低层大气廓线研究方面取得重要进展(图)

遥感探测 大气 行星

font style='font-size:12px;'>

2024/6/30

金星探测是解答太阳系类地行星形成和演化、地球宜居性形成和未来发展、太阳系外宜居星球搜索策略等行星科学重大前沿问题的关键。已有的金星大气遥感探测任务以可见光、红外至紫外光谱手段为主,由于浓厚硫酸云层的遮蔽,导致这些探测手段穿透大气深度有限,主要获取了中、高层大气和云上信息,对于60km高度以下的低层大气,仍存在诸多观测空白,制约了人类对金星低层大气热力与化学过程、表面和大气交换与耦合、气候演化等科学...

中国科学院空天院行星遥感团队为嫦娥六号任务提供关键技术支撑(图)

行星 遥感 信息

font style='font-size:12px;'>

2024/6/29

2024年6月4日7时38分,嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞,并于6月25日成功返回至四子王旗。嫦娥六号实现人类首次在月球背面进行采样与返回,是我国航天器继嫦娥五号之后第二次实现月球无人采样返回。

中国科学院紫金山天文台等联合发布近邻宜居行星巡天计划(图)

行星 空间 探测

font style='font-size:12px;'>

2024/6/22

2024年6月19日,中国科学院紫金山天文台领衔的科研团队联合发布了近邻宜居行星巡天计划(Closeby Habitable Exoplanet Survey,CHES),详细介绍了该项空间探测任务的科学目标、有效载荷配置、任务总体设计及关键技术等内容。相关研究成果作为封面论文(图1)发表在《空间科学学报》。

上海天文台等利用旋转漂移扫描CCD技术开展近地小行星精密定位和定轨(图)

行星精密定位 天文台

font style='font-size:12px;'>

2024/5/25

中国科学院上海天文台与乌克兰尼古拉耶夫天文台组成的研究团队,利用上海天文台研发的旋转漂移扫描CCD技术开展了近地小行星的常规观测,实现了对近地小行星的精密定位和定轨。

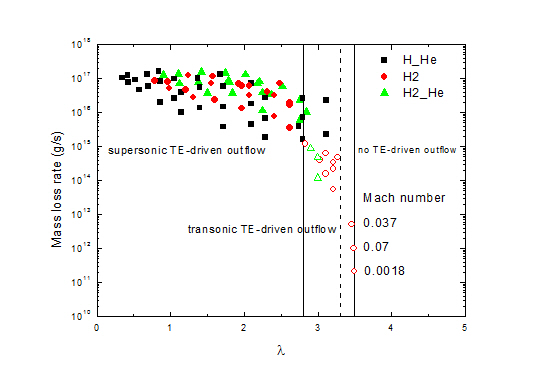

中国科学院云南天文台利用恒星-行星系统基本参数刻画低质量系外行星大气逃逸

天文台 恒星 行星系统

font style='font-size:12px;'>

2024/5/12

行星的大气层或因多种原因离开行星进入太空。其中,上层大气以整体的行为猛烈离开行星的方式,被称为行星流体大气逃逸。相对于其他单个粒子的大气逃逸方式,流体逃逸过程要猛烈得多。流体大气逃逸在太阳系行星的早期可能发生,但现在已不复存在。然而,科研人员通过空间和地面望远镜的观测发现流体逃逸在一些离宿主恒星很近的系外行星上存在。流体大气逃逸不仅改变行星的质量,而且影响行星的气候和宜居环境。

中国科学院昆明分院使用恒星-行星系统基本参数刻画低质量系外行星大气逃逸(图)

恒星 行星系统 流体

font style='font-size:12px;'>

2024/5/26

行星的大气层可能会因为多种原因离开行星进入太空。在其中,上层大气以整体的行为猛烈离开行星的方式被称为行星流体大气逃逸。相对于其他单个粒子的大气逃逸方式,流体逃逸过程要猛烈的多。流体大气逃逸在太阳系行星的早期可能发生,现在已不复存在。然而,人们通过空间和地面望远镜的观测发现流体逃逸在一些离宿主恒星很近的系外行星上一直存在。流体大气逃逸不仅改变了行星的质量,还影响了行星的气候和宜居环境。

云南天文台在恒星-行星潮汐演化方面取得了进展(图)

恒星 行星 演化

font style='font-size:12px;'>

2024/4/20

2024年4月9日,国际天文学杂志《皇家天文学会月刊》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)发表了中国科学院云南天文台恒星物理研究团组博士生郭帅帅和导师郭建恒研究员及其他合作者的一项研究成果。该研究关注了围绕着恒星的热木星演化中的一类特殊阶段-恒星自转速率与行星轨道速率长期同步的现象。

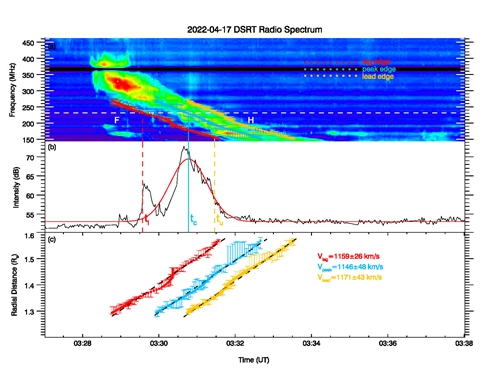

中国科学院国家空间科学中心圆环阵观测数据助力行星际激波到达时间预报精度提升(图)

观测数据 行星 地球空间

font style='font-size:12px;'>

2024/2/29

日冕物质抛射(CME)及其伴随激波常常会给地球空间环境带来剧烈的扰动,产生一系列地球物理效应,如磁暴、电离层暴、热层暴、高能粒子暴等,危及空基和地基技术系统的安全,给社会经济造成巨大损失;因而准确预测CME/激波的到达时间是空间天气研究和预报的一个重要方面。作为国家重大科技基础设施“空间环境地基综合监测网”(子午工程二期)的标志性设备,稻城圆环阵太阳射电成像望远镜是目前全球规模最大的综合孔径射电望...

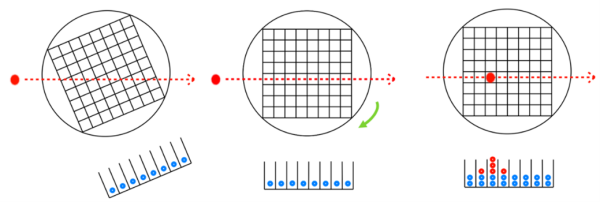

中国科学院紫金山天文台发布近邻宜居行星巡天计划仿真平台(图)

紫金山天文台 行星 仿真

font style='font-size:12px;'>

2023/12/17

中国科学院紫金山天文台围绕空间探测任务近邻宜居行星巡天计划(Closeby Habitable Exoplanet Survey,CHES)开展了先期研究,搭建了基于Python的仿真平台,包含行星轨道参数反演、卫星观测视场仿真、观测策略与方案仿真等内容。相关研究成果作为封面论文,发表在Research in Astronomy and Astrophysics(RAA)上。

中国科学技术大学在行星挥发份增生演化方面取得重要进展(图)

行星挥发 增生演化 天体物理学

font style='font-size:12px;'>

2024/3/11

中国科学院紫金山天文台发布近邻宜居行星巡天计划(CHES)仿真平台(图)

行星 仿真 空间探测

font style='font-size:12px;'>

2024/6/22

中国科学院紫金山天文台科研团队围绕空间探测任务近邻宜居行星巡天计划(Closeby Habitable Exoplanet Survey, CHES)开展了先期研究,搭建了一个基于Python的仿真平台,其中包含行星轨道参数反演、卫星观测视场仿真、观测策略与方案仿真等内容。相关研究成果作为封面论文(图1)发表在Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)...

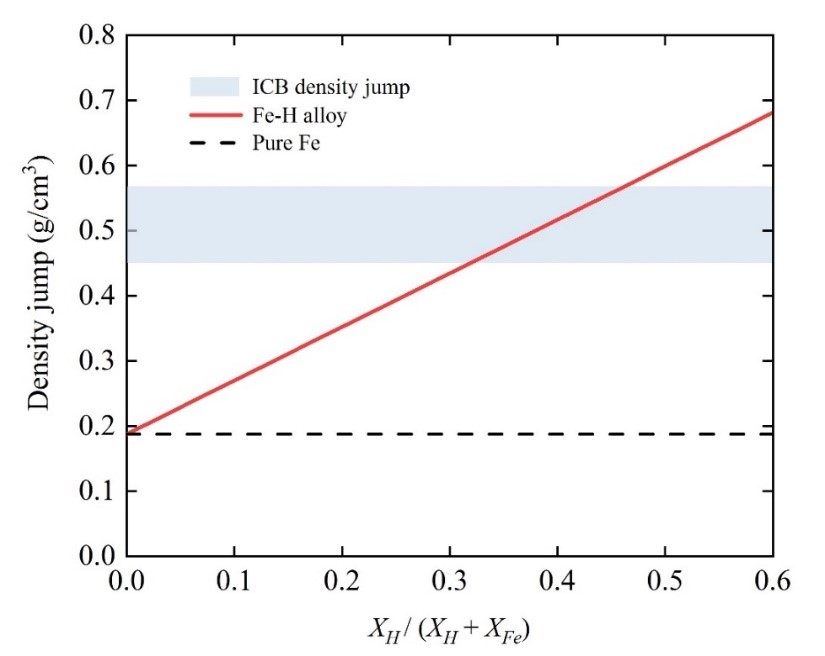

中国科学院地化所在内地核FeHx结构及其地球物理学性质研究中取得新进展(图)

结构 地球物理学 行星磁场 地核动力学

font style='font-size:12px;'>

2024/1/18

地核中轻元素的种类和含量一直是地球科学研究的前沿和热点。轻元素决定着地核的物理性质,是理解地核动力学的关键。地核中轻元素在内外核的迁移和分布,提供了驱动地磁场最为重要的能量来源,对揭示行星演化和行星磁场等关键科学问题具有重要启示。

基于LAMOST-Gaia首次揭示热木星的年龄分布和时间演化规律(图)

LAMOST-Gaia 热木星 年龄分布 时间演化

font style='font-size:12px;'>

2024/5/6

中国科学院国家空间中心科研人员揭示南向行星际磁场条件下开尔文-亥姆霍兹波动与磁场重联相互作用的新机制(图)

行星 磁场 线性理论

font style='font-size:12px;'>

2024/2/29

开尔文-亥姆霍兹(Kelvin-Helmholtz,K-H) 波动和磁场重联(magnetic reconnection) 是地球磁层顶最为常见的两种物理现象,它们对于太阳风物质和能量向磁层输运发挥着重要作用。通常认为行星际磁场(interplanetary magnetic field, IMF)南向期间磁层顶日下点附近的磁场重联频繁发生,K-H波动常在北向IMF期间的磁层顶侧翼被观测到。然而基...

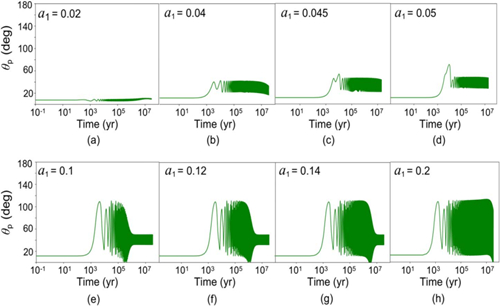

紫金山天文台揭示红矮星周围类地行星的逆向自转机制(图)

行星演化 天体物理学

font style='font-size:12px;'>

2023/11/5

2023年10月30日,中国科学院紫金山天文台季江徽课题组与合作者的研究揭示了围绕红矮星运行的类地行星逆向自转成因,评估了密近双星系统中类地行星自转轴翻转概率,该项研究为了解类地行星演化及宜居性提供了新的理论依据。相关结果已在《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)上发表。