搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 大气科学”相关记录3988条 . 查询时间(1.612 秒)

中国科学院广州分院孟加拉湾区域古植被和古季风研究取得新进展(图)

演化 沉积 气候

font style='font-size:12px;'>

2025/4/13

2025年4月3日,中国科学院南海海洋研究所研究员罗传秀研究团队在孟加拉湾区域古植被与古季风研究取得重要进展。该团队利用在孟加拉扇区获取的沉积岩芯,通过沉积物年代测试、孢粉分析等方法,重建了末次冰期以来孟加拉湾地区高分辨率的孢粉记录和古植被演化,揭示了轨道尺度和千年尺度上印度季风的变化和响应机制,为科学预测全球变暖背景下印度季风未来变化提供珍贵的历史资料。

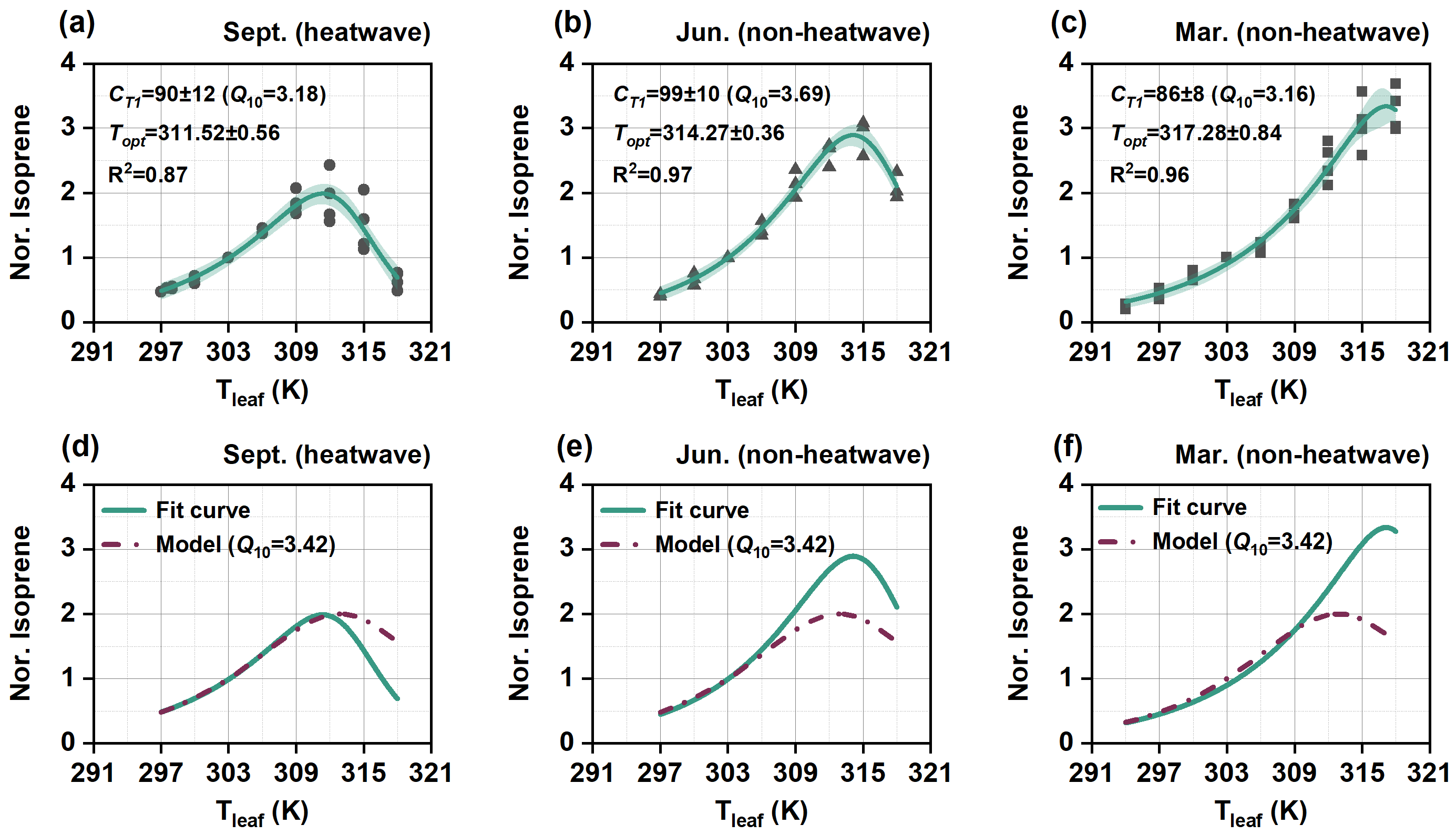

中国科学院广州地化所曾建强、王新明等-GRL:极端热浪影响热带和亚热带异戊二烯排放最适温度(图)

曾建强 王新明 大气 地球化学

font style='font-size:12px;'>

2025/4/13

异戊二烯是主要由陆地植被向大气释放的强活性有机气体,其全球排放量与甲烷相当,其对全球大气氧化性、臭氧及二次有机气溶胶形成有重要贡献,从而对空气质量和气候产生直接/间接效应。全球变暖导致极端热浪事件频率与强度增加,而异戊二烯排放对温度极其敏感,2025年3月31日已有研究表明热浪能够使温带和寒带植被异戊二烯排放显著增加,且其增量显著高于排放模型估算结果。热带/亚热带地区是全球异戊二烯排放的热点地区,...

香港天文台与世界气象组织签署更新谅解备忘录

香港天文台 谅解备忘录 世界气象组织 气象合作

font style='font-size:12px;'>

2025/3/10

香港天文台3月28日与世界气象组织签署更新谅解备忘录,进一步加强气象合作。香港天文台台长陈栢纬在签署仪式上表示,天文台与世界气象组织的合作关系历史悠久,更新的谅解备忘录可以进一步强化双方的紧密关系。天文台会继续支持世界气象组织的倡议,为落实联合国全民预警倡议作出贡献。

中国科学院海洋所在基于人工智能的温跃层降尺度研究方面取得重要进展(图)

人工智能 气候

font style='font-size:12px;'>

2025/4/12

2025年3月25日,中国科学院海洋研究所尹宝树研究团队在基于可解释性深度学习模型的温跃层深度降尺度研究方面取得新进展,相关成果发表在海洋科学领域国际学术期刊Ocean Modelling(JCR1区)。

南京大学大气科学学院研究团队揭示了海冰空间分布的变化影响地球能量收支的机制(图)

海冰空间分布 地球能量收支 全球变暖

font style='font-size:12px;'>

2025/4/8

中国科学院海洋混合与气候效应研究取得进展(图)

气候 大气 循环

font style='font-size:12px;'>

2025/3/24

2025年3月13日,中国科学院海洋研究所王凡团队揭示了海洋次表层混合对中部型(CP)厄尔尼诺和南方涛动(ENSO)的非绝热正反馈机制。ENSO是海洋-大气系统最显著的年际变化。21世纪以来,伴随着CP ENSO增多,人们对ENSO的预测技巧却减弱。这表明,人们对ENSO的一些关键热动力学认知存在不足。海洋次表层湍流混合以非绝热方式将热量从混合层底向下传递,是影响海表温度的重要过程。但是,由于直接...

中国科学院研究发现地上植物和地下芽库对首次干旱和反复干旱的响应特征(图)

植物 生态系统 大气

font style='font-size:12px;'>

2025/3/24

草地是重要的生态系统类型之一,也是重要的生态屏障和畜牧业生产基地,在维护生态安全、粮食安全乃至全球生态平衡方面发挥重要作用。近年来,人类活动加剧改变了全球大气循环格局,干旱事件发生频率增加,致使草地生产力逐年降低、生物多样性日益下降。这影响了退化草地修复进程,制约了草原牧区可持续发展。因此,探讨干旱化背景下草地生产力和结构变化及其维持机制,是草地适应性管理和可持续利用决策的关键和必要前提。

中国科学院沈阳分院沈阳生态所在草地干旱适应机制和对策方面取得进展(图)

生态 大气 循环

font style='font-size:12px;'>

2025/3/25

草地是重要的生态系统类型之一,也是重要的生态屏障和畜牧业生产基地,在维护生态安全、粮食安全乃至全球生态平衡方面发挥重要作用。2025年来,人类活动加剧改变了全球大气循环格局,干旱事件发生频率增加,致使草地生产力逐年降低、生物多样性日益下降。这影响了退化草地修复进程,制约了草原牧区可持续发展。因此,探讨干旱化背景下草地生产力和结构变化及其维持机制,是草地适应性管理和可持续利用决策的关键和必要前提。

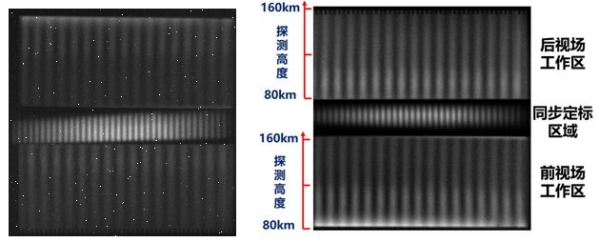

中国科学院多普勒差分风场成像仪载荷获取首批在轨干涉图(图)

成像 数据 大气

font style='font-size:12px;'>

2025/3/8

2025年3月7日,中国科学院西安光学精密机械研究所研制的多普勒差分风成像仪载荷获取了首批“临边双视场+同步星上定标”干涉图。0级数据信噪比、调制度、残余畸变均达到预期指标,标志着双视场耦合同步定标多普勒差分干涉测风技术方案获得在轨验证。

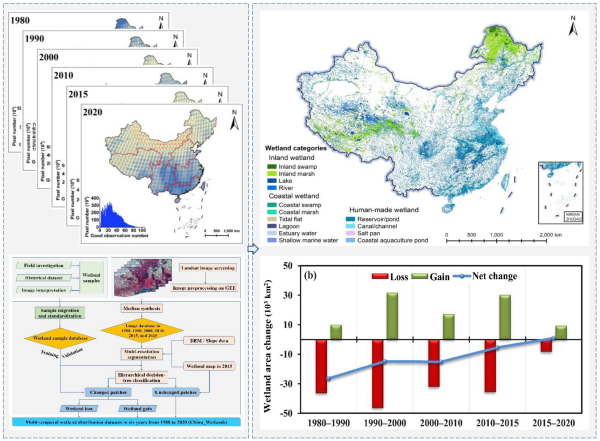

中国科学院研究揭示中国湿地40年景观时空变化特征(图)

生态系统 遥感 气候

font style='font-size:12px;'>

2025/2/27

湿地是对全球变化敏感的重要生态系统类型。探讨湿地长期变化特征有助于推进生态系统保护与可持续管理。当前,在全球变化背景下,亟需构建能够揭示中国湿地演变特征的高精度、长时序中国湿地空间分布数据集。

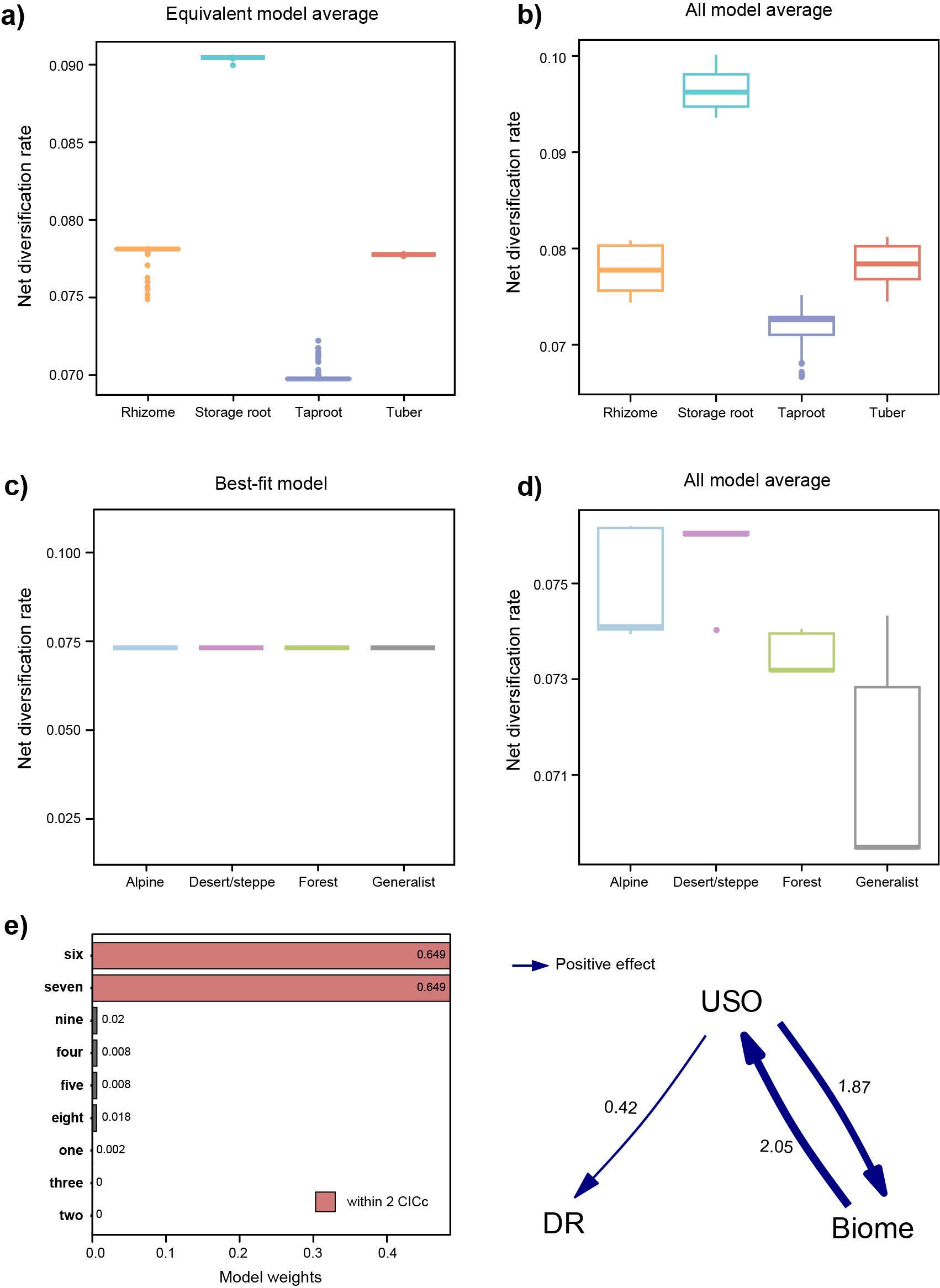

中国科学院青藏高原研究所古树线波动塑造了青藏高原高山特有物种多样性格局(图)

青藏高原 气候 植物 辐射

font style='font-size:12px;'>

2025/2/28

“什么决定了物种多样性”被Science列入125个重要的科学前沿问题之一。青藏高原发育着独特的植物区系,其中高山特有种占比超三分之一,是世界生物多样性版图的热点区域。普遍认为,青藏高原的隆升促使高原植物区系的起源,而第四纪的周期性气候波动则促进了高原植物的辐射分化与种类多样化。

中国科学院大气物理研究所曹西等-NPJ: 北大西洋飓风生成位置的南移(图)

曹西 气候 灾害

font style='font-size:12px;'>

2025/2/28

全球气候变化对热带气旋活动的影响备受关注,热带气旋引发的狂风、暴雨和风暴潮等灾害给全球沿海各国带来严重的经济损失和人员伤亡。在全球变暖的背景下,热带气旋生成和演变规律的变化对防灾减灾和气候变化应对提出了新的挑战。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告指出,气候变化对全球热带气旋活动趋势的影响存在较大的不确定性,主要受限于热带气旋历史资料的时限性、气候模式的不确定性以及对热带气旋生...

中国科学院植物所王伟研究组揭示了紫堇属在青藏高原重复辐射的潜在机制(图)

辐射 王伟 气候 进化

font style='font-size:12px;'>

2025/2/28

生物多样性在生命之树不同支系上的分布是不均匀的,这在很大程度上归因于某些支系多样化速率的显著增加,即发生快速辐射。快速辐射在生命演化中多次出现,且自达尔文时代起就一直广受进化生物学家关注,但理解其发生的机制仍是个重大挑战。一个关键性状的获得(即“关键创新”)可促使一个类群能够利用环境变化所产生的新的生态机会,因此关键创新和生态机会被认为是物种快速辐射重要的催化剂。一般来说,为应对相似的环境压力,一...

中国科学院植物所王宇飞研究组揭示亚洲夏季风和地形风改变横断山区花粉流(图)

王宇飞 资源 大气科学 沉积

font style='font-size:12px;'>

2025/3/2

山地以其复杂的地形和巨大的海拔落差为垂直分带上的不同生物类群提供了丰富的生境资源,在地球陆地生态系统中起着重要作用。通过解析山地花粉现代沉积过程,即研究现代山地垂直分带上的花粉物源、传播及驱动力之间的关系,可以实现客观重建深时生物多样性变化的目标。然而,以往研究缺乏孢粉学与大气科学的交叉,阻碍了我们对山地系统花粉传播机制的直观理解。

中国科学院快速增强台风预测研究获进展(图)

预测 大气 灾害

font style='font-size:12px;'>

2025/2/22

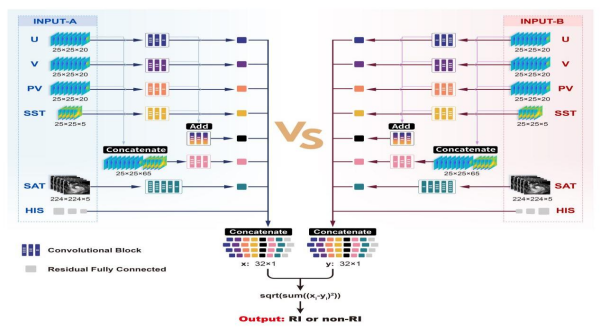

225年2月21日,中国科学院海洋研究所李晓峰团队在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表了题为Advancing Forecasting Capabilities: A Contrastive Learning Model for Forecasting Tropical Cyclone Rapid Intensification的研究成果。该研究针对全球性台风快速增强预报难题,首创基于对比学...