搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 地球科学总论”相关记录743条 . 查询时间(2.701 秒)

朱诺冰原冰川消融加快

朱诺冰原 冰川消融 冰流失 冰川行为

font style='font-size:12px;'>

2025/5/20

《自然·通讯》7月2日发表的一项研究称,相比过去250年,阿拉斯加朱诺冰原自2005年以后的冰流失速度急剧加快。这一趋势的持续可能会让冰川退缩超出可恢复的程度。

中国科学院广州分院国家重点研发计划“地幔柱—俯冲板片相互作用与深部物质循环”项目启动会在广州顺利召开(图)

循环 地球 系统

font style='font-size:12px;'>

2025/4/13

2025年4月5日至6日,国家重点研发计划“地球系统与全球变化”专项“地幔柱—俯冲板片相互作用与深部物质循环”项目启动暨实施方案论证会在广州顺利召开。会议特邀陈晓非院士、徐义刚院士、张宏福院士、朱祥坤研究员、王汝成教授等11位专家组成项目指导专家组,由徐义刚院士担任专家组组长。国家自然科学基金委员会高技术研究发展中心张峰处长、中国科学院广州地球化学研究所王强所长致辞。

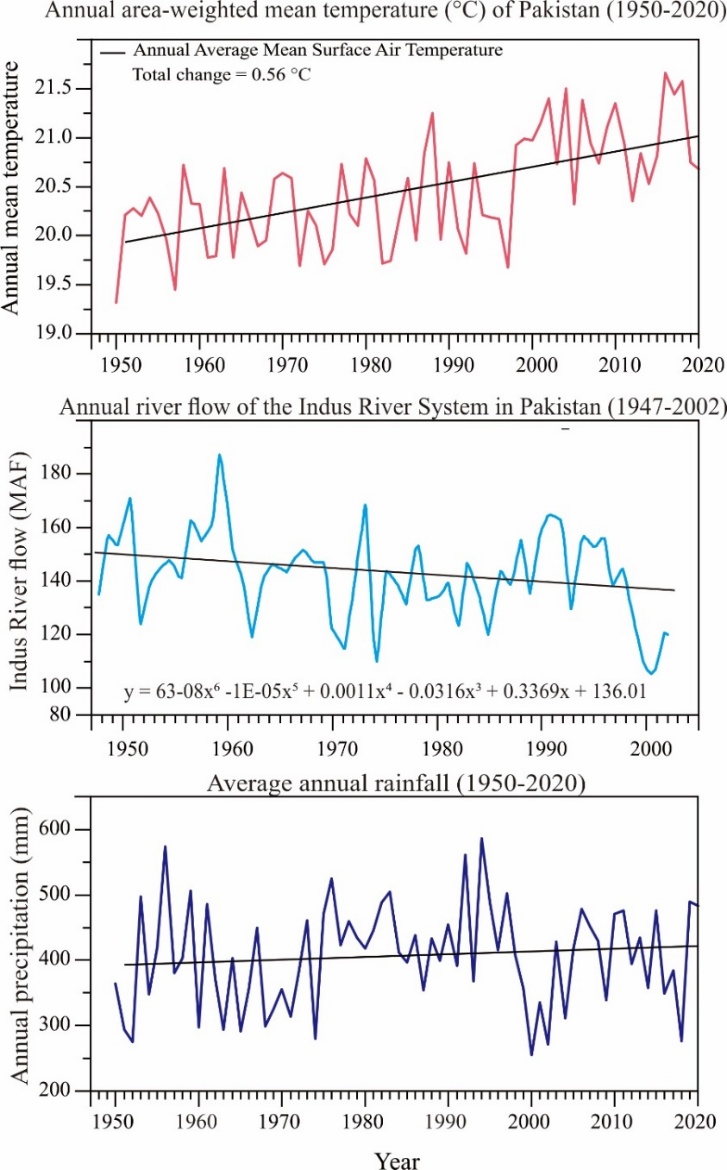

在全球气候变化的大背景下,巴基斯坦正面临着日益严峻的气候挑战,包括热浪、冰川融化以及灾难性洪水频发等,这些问题更加凸显了应对气候变化的紧迫性。深入探究过去气候模式,尤其是全新世时期的气候演变规律,对于制定行之有效的气候缓解和适应策略至关重要。

Expanded AI Model with Global Data Enhances Earth Science Applications(图)

Prithvi Geospatial foundation model Data set Model training

font style='font-size:12px;'>

2024/12/6

NASA, IBM, and Forschungszentrum Jülich have released an expanded version of the open-source Prithvi Geospatial artificial intelligence (AI) foundation model to support a broader range of geographical...

北京大学地球与空间科学学院李明松揭示远古气候危机时期的海洋酸化与当今的相似之处(图)

北京大学 李明松 远古 气候 海洋酸化

font style='font-size:12px;'>

2024/12/12

北京大学李明松带领的国际团队在理解5600万年前发生的大规模碳释放事件(即古新世-始新世极热事件,PETM)对海洋化学影响方面取得新进展。这项研究定量重建了过去海洋pH值的下降幅度、碳酸盐饱和度的降低程度以及大气二氧化碳浓度的升高幅度。这些发现揭示了远古地球如何经历了严重的海洋酸化,并与当今因人类活动导致的趋势存在相似之处。该研究近日发表在国际学术期刊《自然·地球科学》杂志上。

《自然》23日报道了一种人工智能(AI)模型。该模型名为“NeuralGCM”,结合了流体动力学与神经网络,能进行准确的天气预测和气候模拟。模型超越了部分现有模型,与传统模型相比,有望节省大量算力。

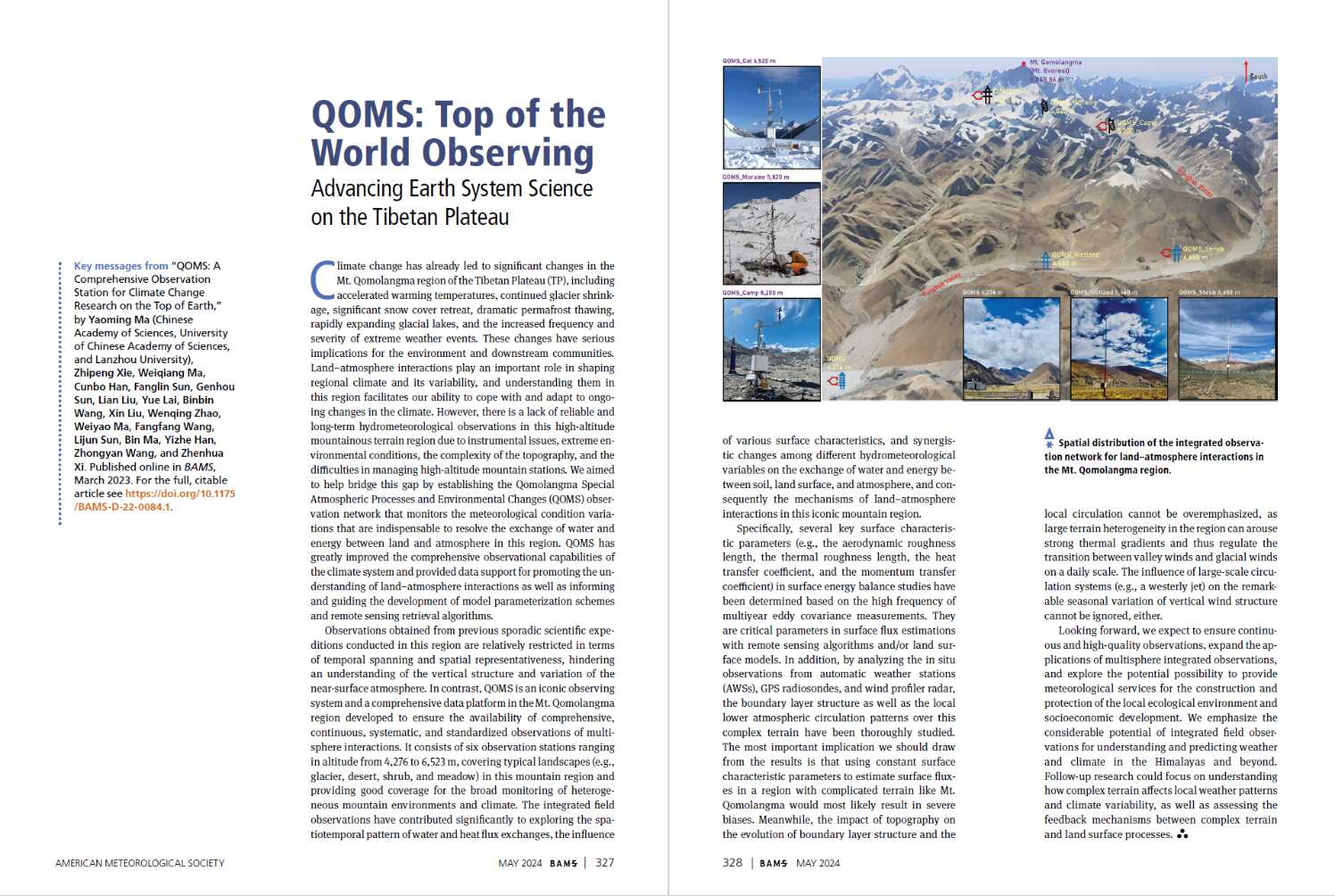

《BAMS》研究亮点专栏报道中国科学院青藏高原研究所地气作用与气候效应团队研究成果(图)

气候 地球系统 环境

font style='font-size:12px;'>

2024/8/9

2024年7月24日,美国气象学会期刊《Bulletin of the American Meteorological Society》(简称BAMS)特色亮点专栏报道了中国科学院青藏高原研究所地气作用与气候效应团队马耀明研究员(第一作者)、谢志鹏副研究员和马伟强研究员(通讯作者)等在2023年发表的题为“QOMS: A Comprehensive Observation Station for ...

据《自然》报道,7月17日,NASA宣布取消“挥发物调查极地探索漫游者”(VIPER)项目,理由是预算问题,以及VIPER的月球车和着陆器的建造多次延误导致成本上升。现在,NASA正在寻找有兴趣将已组装好的月球车或其组件用于未来月球任务的合作伙伴。

木星大红斑形状变化部分原因揭示(图)

木星大红斑 瞬变涡旋 反气旋

font style='font-size:12px;'>

2025/5/20

木星大红斑是太阳系中最大的风暴,目前其正在缩小。美国科学家开展的一项新研究揭示了大红斑形状变化的部分原因。模拟显示,如果没有与瞬变涡旋之间的相互作用,木星大红斑会在950天内收缩。相关论文发表于最新一期《伊卡洛斯》(Icarus)杂志。

海水变暖酸化,100多种卵生鲨鱼受威胁

酸化 生态特征 全球暖化 胚胎

font style='font-size:12px;'>

2025/5/20

近日,一项发表于《海洋环境研究》的针对小斑猫鲨的研究指出,到本世纪末,全球产卵鲨鱼的数量可能会受到巨大打击,因为海洋变暖和酸化加剧会破坏它们的胚胎。这可能给100多种鲨鱼带来影响。

欧洲的酷夏和热浪将比人们担心的更加闷热。一项在近日举行的欧洲地球科学联盟大会上发布的研究表明,行政管理者所依赖的区域气候模型严重低估了夏季的炎热情况,因为它们没有考虑到空气污染减少带来更强烈的阳光。

世界经历了有史以来最热的3月,延续了自2023年6月开始的一系列全球气温纪录。

凯旋!“雪龙”号船停靠青岛,中国第40次南极考察圆满结束(图)

中国 第40次 南极考察 凯旋

font style='font-size:12px;'>

2025/3/10

4月10日6时26分,“雪龙”号极地考察船停靠山东青岛,标志着由自然资源部组织的中国第40次南极考察圆满结束。

热浪变得更频繁、更缓慢、更持久(图)

极端高温 热浪 移动趋势

font style='font-size:12px;'>

2025/3/10

一项对1979年至2020年间全球发生的所有热浪的分析发现,热浪在研究开始时为8天,现在平均持续12天。相关研究成果3月29日发表于《科学进展》。

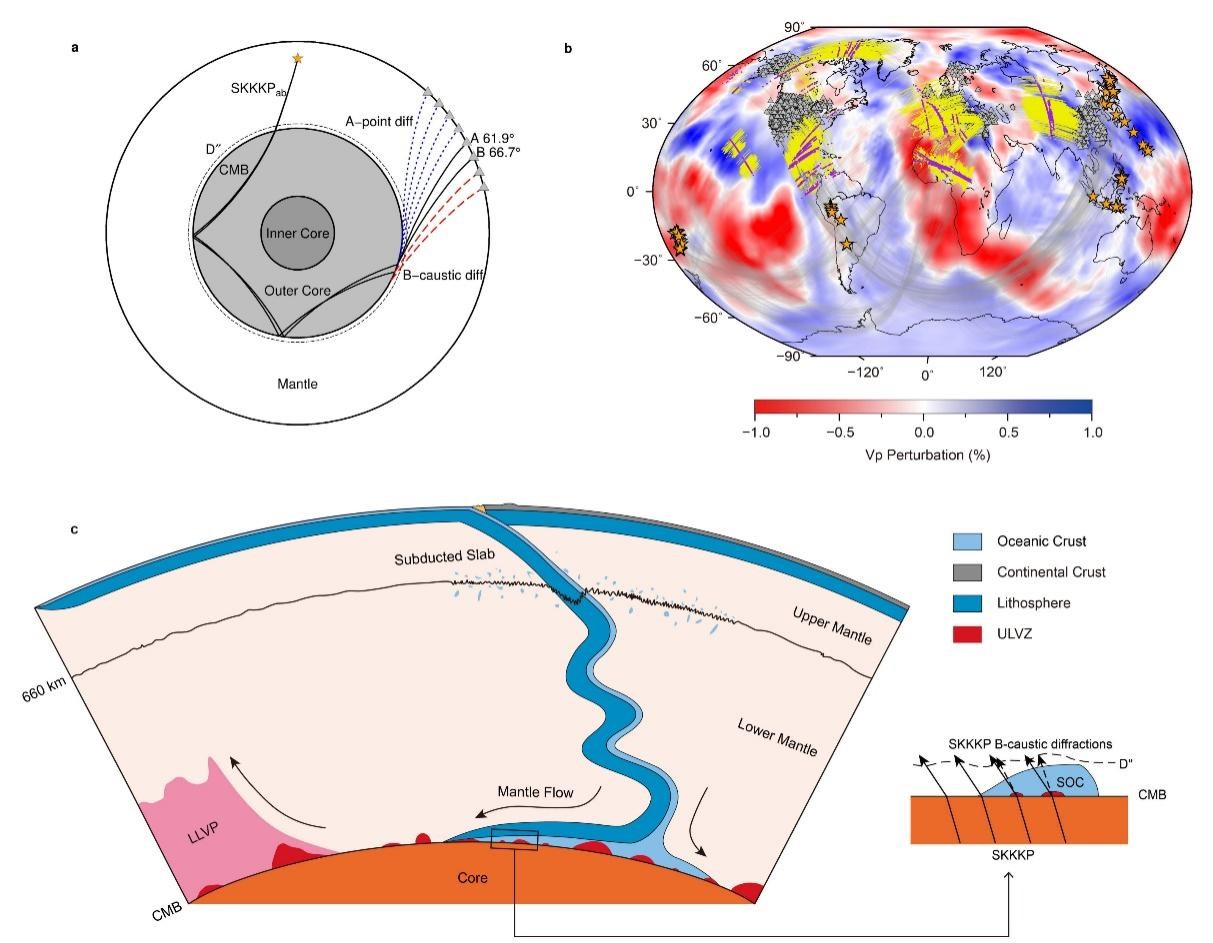

中国科学院武汉分院精密测量院在地球核幔边界超低速区结构的合作研究中取得重要进展(图)

地球核幔 结构 地震学观测

font style='font-size:12px;'>

2024/4/14

2024年3月4日,精密测量院与中国科学技术大学的科研团队及国际同行开展合作,发展了SKKKP B焦点延伸震相探测核幔边界超低速区的新方法,揭示了全球核幔边界大尺度高速异常区域内存在中小尺度超低速区,为超低速区的形成机制研究提供了关键信息。相关研究成果3月4日在线发表在国际学术期刊《自然—地球科学》(Nature Geoscience)上。